L'indiano metropolitano #7 - SanPa, un pezzo di storia del riflusso

Questo è un porto franco in zona rossa

Dopo un po’ di vacanza natalizia, L’indiano metropolitano torna sulle vostre mail.

Newsletter numero 7

“SanPa” e il riflusso

Cento comunisti per cento anno di comunismo

ll diaro di Alice

Ad ognuno il suo riflusso

La serie “SanPa” su Netflix è molto interessante e godibile e in molti ne hanno ampiamente scritto e commentato (consiglio questo approfondimento di Vanessa Roghi pubblicato sul Domani, qui).

Gli autori ne fanno un rapido cenno solo all’inizio, sul fatto che i primissimi ospiti fossero ragazzi - molti - figli delle piazze degli anni ‘70. Il punto è che San Patrignano è stata una delle traiettorie prese dal famoso riflusso.

Finisce la stagione della contestazione, dell’assalto al cielo, delle promesse rivoluzionarie, della sperimentazione collettiva; ne comincia un’altra di fuga, di delusione, di dolore, di ripiegamento nel personale, a volte con opportunismo e altre volte con dolore.

Il ciclo di lotte operaie e studentesche cominciato a metà degli anni ‘60 termina sul finire dei ‘70: la rivoluzione non si fa più, il riflusso prende più strade. Chi non si arrende all’idea di un cambiamento radicale, anche a costo di far ricorso alla violenza, ingrossa le fila del terrorismo. Altri trovano un rifugio autodistruttivo nella droga. La maggior parte dei contestatori invece sceglie un composto rientro ad una vita normale - cioè la famiglia, la carriera, gli hobby, la politica istituzionale, insomma il privato nel campo personale (e in economia) prende il sopravvento sul pubblico. Non più noi, ma io.

San Patrignano offre ai dispersi un nuovo modello di comunità. Un’attenzione al singolo e insieme la disciplina. Le pecorelle smarrite, orfane, cercano un padre interiore. Lo trovano in Vincenzo Muccioli e nelle sue regole, nei codici comportamentali che imprime al gruppo; la comunità dà agli ospiti un posto nel mondo e agli ospiti chiede in cambio lavoro, adesione totale ai valori e ai meccanismi organizzativi e di coercizione. Si baratta il vuoto interiore, la desolazione, la delusione, con la guida forte.

È difficile da quantificarne la portata, ma un pezzo di quel riflusso cambia i codici delle proprie passate adesioni ideologiche e comunitarie per mutuarle in nuove forme di fondamentalismo, di settarismo, di fanatismo. “SanPa” è uno di quegli approdi. Non l’unico però. Le scheggie impazzite orfane del movimento scelgono vie di salvezza le più disparate tra loro, dal cattolicesimo al protestantesimo alle filosofie orientali che a loro volta ricreano comunità con santoni ed eletti che pretendono di guidare le anime perse (a tal proposito, sempre su Netflix è da vedere anche il documentario su Osho, Wild Wild Country).

In Cari fanatici (Feltrinelli, 2017), Amos Oz scriveva: «Capita che il fanatismo nasca proprio dall’ardente bisogno di vivere la propria vita attraverso quella di qualcun altro: quella di un profeta o di un santone, un leader politico (…) In casi estremi, questo impulso si può spingere fino alla totale negazione di sé (o degli altri) per ottenere il favore e il riconoscimento da parte del nostro eroe. A volte questo impulso fanatico si dirige verso altri canali: “sacrifichiamo noi stessi nella gioia per il futuro dei nostri figli” o “per accelerare la venuta del Messia”, “per il riscatto del mondo”, “per rallegrare il Signore”, “per la redenzione finale” (qualunque essa sia)».

In nome dei (passati) valori di libertà e nel rifiuto del sistema - di qualsiasi sistema si tratti, a un certo punto non conta neanche più - migliaia di persone affrontano il loro riflusso scegliendo di negarsi la libertà e aderendo ad un nuovo sistema, ancor più malato e arcigno del vecchio. Dove il fine giustifica sempre i mezzi. “SanPa” in questo è una parabola perfetta: per preservare un rinnovato ideale di salvezza, si arriva a giustificare la costrizione altrui e addirittura l’omicidio.

Cento (anzi 103) comunisti d’Italia

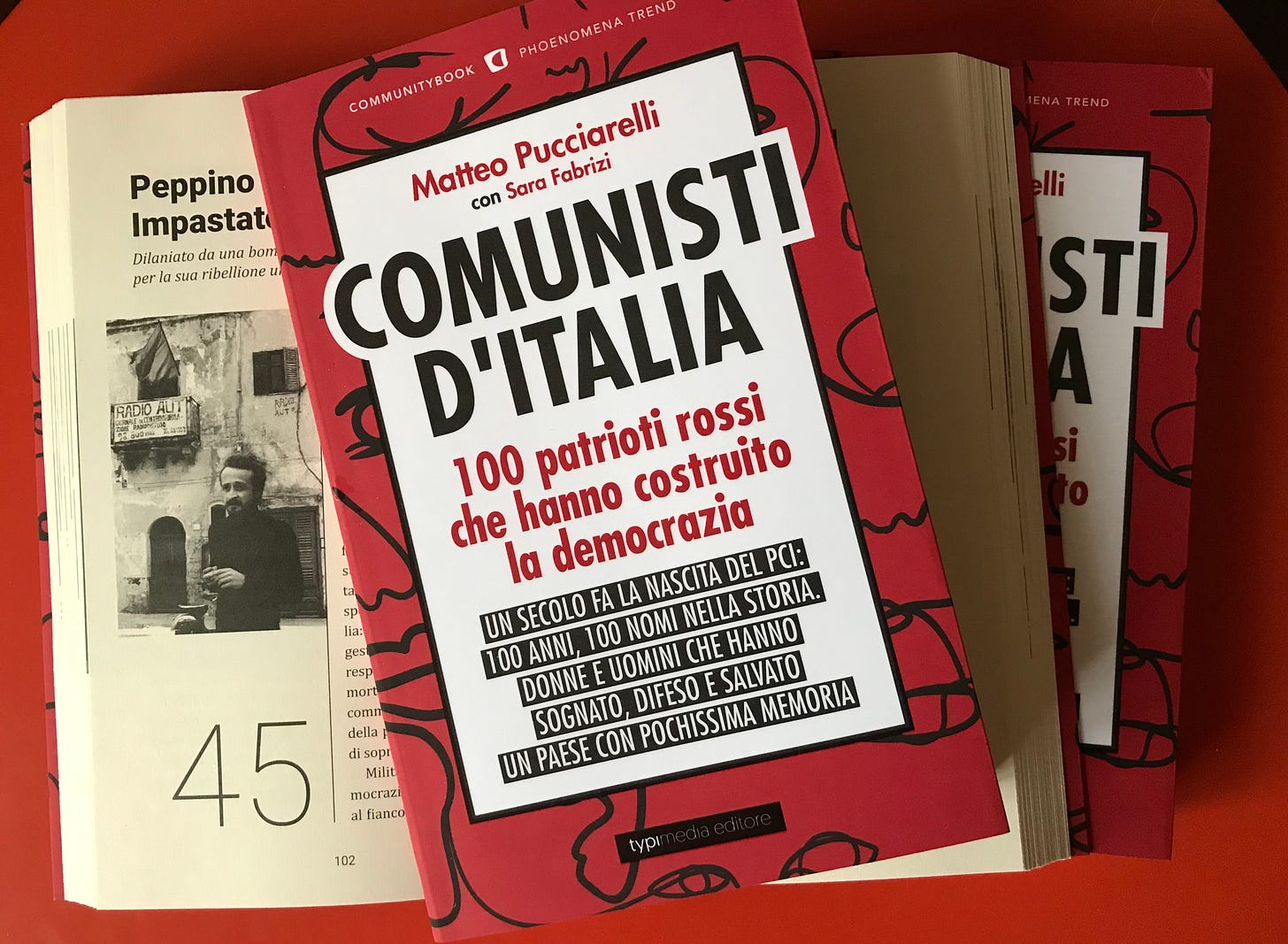

Nei giorni scorsi in libreria - e dal 21 gennaio in edicola con il Tirreno, La Gazzetta di Reggio, La Gazzetta di Modena e La Nuova Ferrara - è uscito un libro al quale ho lavorato assieme a Sara Fabrizi: Comunisti d'Italia. 100 patrioti rossi che hanno costruito la democrazia. L’anniversario di Livorno, la fondazione del Pci il 21 gennaio 1921, è un’occasione imperdibile per ricordare quanto i comunisti siano stati fondamentali per la storia del nostro Paese.

L’idea dell’editore, Luigi Carletti, mi è piaciuta subito: raccontare le storie di 100 comunisti, a mia scelta, quelli che ritenevo più significativi. Non è un libro per storici, ogni ritratto è di 1.500 battute, ma così si è creato una specie di album. Composto di personaggi noti al grande pubblico, ma molti altri no. Ci sono diversi partigiani, sindacalisti, politici tout-court. Ma anche tanta gente che nella vita ha fatto altro, seguendo sempre la bussola dell’ideale: i giornalisti Mario Lenzi e Miriam Mafai, il pittore Renato Guttuso, i registi Mario Monicelli ed Elio Petri, l’attore Gianmaria Volontè, il fotografo Caio Mario Garrubba e così via.

Pubblico qui la mia introduzione.

Questa raccolta di 100 ritratti per 103 comunisti rappresenta un omaggio ad una storia solo formalmente nata dal 1921. A ben vedere comincia molto prima, sin dalla seconda metà dell'800, con la nascita anche nel nostro Paese del mutuo soccorso operaio e del fermento socialista.

Cento storie, ognuna a sé, dove ha fatto la differenza la scelta di un attimo oppure la traiettoria di una vita intera. Rivoluzionari e riformisti, comunisti convinti ed altri assai critici, atei o cattolici, nostalgici oppure con lo sguardo proiettato sempre avanti, ognuno di loro ha però lasciato un esempio, un insegnamento. Magari anche amaro.

Dalla lista dei 100 e oltre che troverete ne sono rimasti fuori decine e decine, noti e meno noti, da Luigi Longo ad Adalgisa Breviglieri, da Sergio Garavini a Giulio Sacripanti e così via. La verità è che ognuno di noi ha conosciuto o conosce la figura epica del (o della) comunista appassionato/a, generoso, disinteressato e forse sconfitto in un mondo che sembra andare tutto da un'altra parte. Cento anni dopo la fondazione del Partito comunista d'Italia assistiamo a due fenomeni maggioritari nel dibattito pubblico: o la semplice rimozione di quella lunga e frastagliata esperienza, oppure la liquidazione dell'appellativo ("comunista") nel calderone ideologico degli "opposti estremismi", dove nazifascismo e comunismo vengono in pratica equiparati. Il risultato finale è che "destra e sinistra non esistono più" oppure "non sono né di destra né di sinistra" sono ormai frasi di uso comune, ampiamente accettate, legittimate e anzi divenute slogan politici di prima grandezza.

Ma al di là delle parole necessarie per mostrare la fallacia di queste argomentazioni, e qui torniamo al tema di questo libro, sono le biografie delle persone a raccontarci che le cose stavano - e stanno - diversamente. La storia e le vicende che riguardano i comunisti italiani infatti sono legate ad alcuni valori. Li pensavamo condivisi, tutelati dalla Costituzione, e non lo sono più: uguaglianza e diritti sociali, libertà e democrazia. Quattro elementi cardine, indivisibili, perché non esiste una libertà concreta senza diritti sociali, né una reale uguaglianza in assenza di democrazia. La storia dei comunisti italiani ha unito questi principi ad una coerenza ed un coraggio che troverete ben documentati nei racconti che seguono. Donne e uomini in esilio, incarcerati, osteggiati, a combattere col fucile in spalla per la libertà di tutti, uccisi per la loro determinazione e - ancor di più - per il pericolo che quelle idee di emancipazione e conquiste rappresentavano.

Non sono solo storie condite di buoni sentimenti, ma soprattutto di lotta e di conflitto, dentro al quale i comunisti prendevano posizione in maniera netta: contro i fascisti, contro i padroni (che oggi non si possono più chiamare così), contro le mafie, contro la prepotenza, contro il razzismo. Concedendosi però ampi spazi per l'autocritica, per la riflessione sui propri limiti e fallimenti, compresi quelli del socialismo reale. A volte prendendone tragicamente le conseguenze.

I 103 non sono stati dirigenti, militanti o sostenitori solo del PCI. L'idea è che la storia del comunismo italiano non si possa ridurre ad un unico partito. E che comunque l'eredità del congresso fondativo di Livorno al teatro San Marco è vasta e abbraccia chiunque abbia sentito la vocazione "comunista", perlomeno intesa secondo la bellissima definizione di Giorgio Gaber: «Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una: da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo, per cambiare veramente la vita».

Memorabilia #7

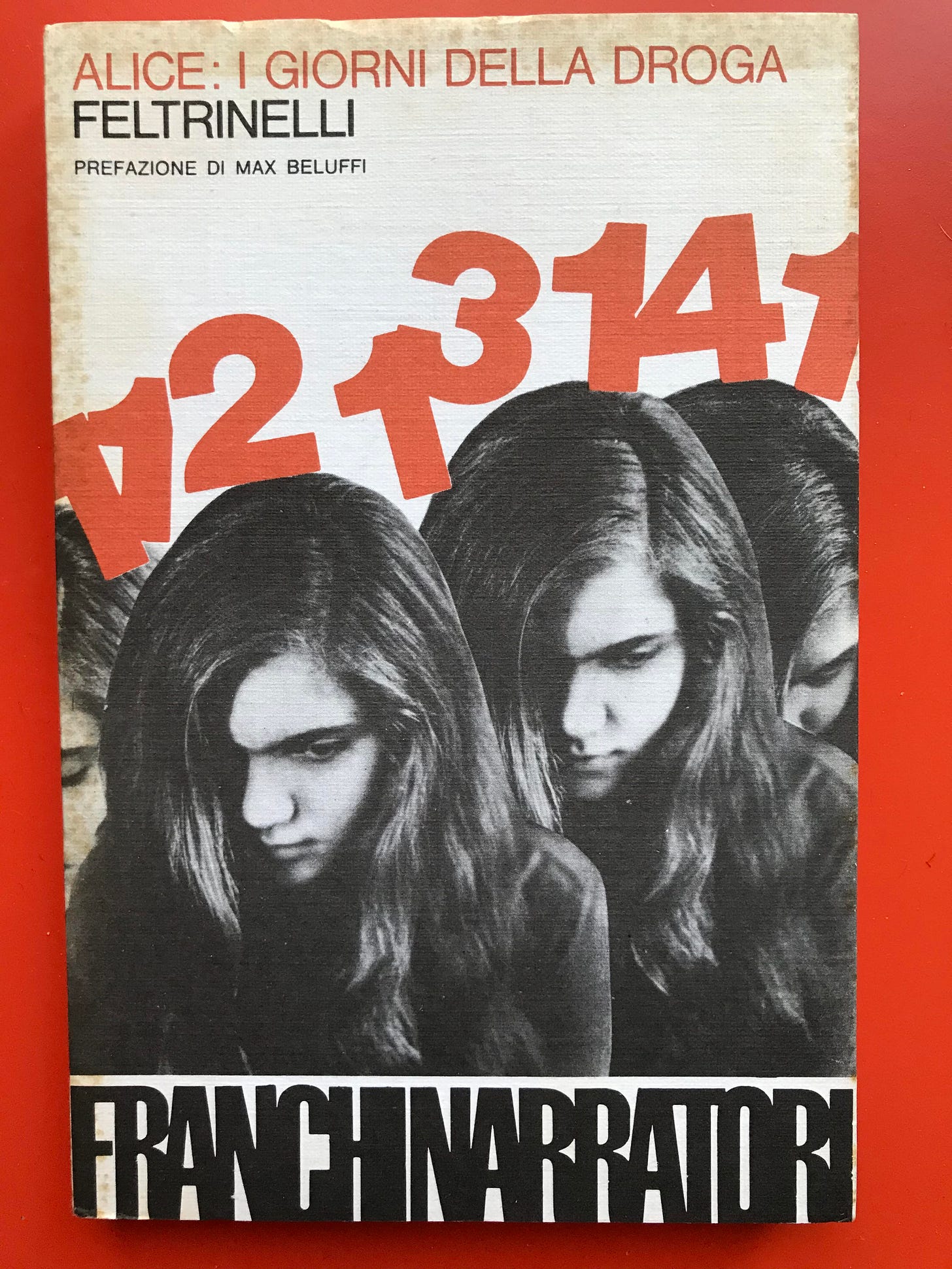

Visto il tema iniziale, ho recuperato questo libro edito da Feltrinelli nel 1981: Alice: i giorni della droga. Si tratta del diario di una ragazza di 15 anni: ceto medio, buoni voti a scuola, una famiglia normale. Ma poi scopre la droga ad una festa. I genitori pensano che sia tutta colpa della “gente sbagliata”.

Il 10 agosto Alice scrive: “Cario diario, sono le due di notte e ho appena provato il sentimento più dolce che abbia mai avuto in vita mia. Ho cercato di ricominciare a pregare”.

Non vi svelo l’epilogo, ma non c’è un lieto fine.

Arrivederci alla prossima settimana!