L'indiano metropolitano #4 - La patrimoniale popolare e i muri di Bologna

Questo è un porto franco in zona rossa

Buongiorno e buonanotte a tutti, bentornati su L’indiano metropolitano.

Newsletter numero 4

La patrimoniale per il popolo (spiegata dall’autore)

Buon 161esimo compleanno classe operaia!

Sui muri di Bologna, 1977

(Illustrazione della copertina social con Marx: Alvaro Tapia Hidalgo, la trovate qui)

La patrimoniale per il popolo, spiegata dall’autore

«Non mi divertivo così da anni, dai tempi delle 35 ore», dice col suo accento emiliano-romagnolo, quindi rassicurante, Giovanni Paglia. La colpa è proprio sua, 43 anni, bancario nella vita di tutti i giorni, parlamentare di Sel nella scorsa legislatura e oggi responsabile economico di Sinistra Italiana.

È bastato il solo eco di un semplice emendamento di patrimoniale light: sono tornati i comunisti, avidi tassatori, nemici della proprietà privata, gente sfaccendata che vorrebbe rubare a chi s’è fatto un mazzo così tutta la vita. La cantilena è la stessa vecchia di decenni e fa impressione come scatti subito il riflesso condizionato ogni qualvolta una proposta redistributiva, anche minima, venga posta al centro del dibattito pubblico.

Comunque, successo numero uno: «Si parla di una nostra proposta, non eravamo più abituati». Successo numero due: «Quando un’idea fa parlare molto, la politica è costretta a inseguire, quindi credo che si apriranno altri spazi». Successo numero tre: «Questa patrimoniale è molto morbida, ma per una volta non ci sono stati scavalcamenti a sinistra di chi dice non è abbastanza, si doveva fare così, si poteva colà».

Per capire il senso di questa patrimoniale bisogna capovolgerne il punto di osservazione. «Questo modello l’ho realizzato pensando alle famiglie di lavoratori che magari ereditano una casa dai parenti e si ritrovano travolti dalla tasse. Non si tratta solo di far pagare i ricchi, ma anche e soprattutto di non far pagare gli altri». L’emendamento in questione prevede infatti di togliere l’Imu alle seconde case: il contributo scatterebbe semplicemente se il patrimonio supera i 500 mila euro; c’è la franchigia, per cui se si possiedono beni per 550 mila euro la tassazione dello 0,2 per cento riguarda 50 mila euro: una tassa da 200 euro.

Nel mettere a punto l’emendamento, Paglia si è messo a studiare un po’ il mercato immobiliare: «Insieme a Nicola Fratoianni ci siamo anche guardati gli annunci su immobiliare.it, proprio per renderci conto nel modo più realistico possibile delle casistiche in campo». Il valore di una casa che entra nel conteggio sarebbe comunque al netto del debito (il mutuo) e prendendo in considerazione il valore catastale, che è sempre più basso di quello di mercato. Sapete qual è la media del valore catastale dei castelli in Italia? 558 mila euro. E di una villa di oltre 300 metri quadrati? 501 mila euro. Mentre la media del valore di una casa italiana è di 75 mila euro. Tutto questo casino per una patrimoniale che alla fine, a conti fatti, colpisce ampiamente sopra la cosiddetta classe media? «Beh ma considera che in Italia chi ha televisioni e giornali è in buona parte ricco vero, ma vero, a loro sì che costerebbe*. Il famoso ceto medio mica ci rientra… Quelli che vivono nelle ville e nei castelli stanno cercando di convincervi che il vostro appartamento pagherà più tasse, quando è semmai vero il contrario».

* (a tal proposito consiglio questo breve inciso di Alessandro Gilioli)

Il fantasma della patrimoniale, come l’ha chiamato Giacomo Gabbuti su Jacobin, potrebbe anche aver un saldo zero tra soppressione dell’Imu e nuova tassa, «e per me non è così, il calcolo è di 10 miliardi di euro di entrate aggiuntive, ma se pure fosse - ragiona Paglia - avremmo redistribuito un peso fiscale». Calcoli alla mano: istituire la patrimoniale converebbe quindi all’85 per cento dei cittadini italiani, penalizzando un privilegiato 15 per cento. Dice ancora Paglia: «Marx aveva ragione dicendo che alla fine vince la sovrastruttura: gli elementi culturali contano eccome, ma se riesci a convincere la maggioranza che lottando insieme si potrebbe essere più “ricchi” tutti quanti, e le possibilità per riuscirci sono più che tentandoci individualmente, allora cambia tutto». Ma prima bisogna perseguire l’evasione fiscale!, dicono ancora in molti. «Vero, ma presto o tardi ogni evasione diventa patrimonio».

La patrimoniale per il popolo farà breccia nel popolo? «Quando avevo 13 anni sono diventato comunista e mi chiedevo come fosse possibile che la maggior parte delle persone non fosse comunista. Mischiavo l’analisi socioeconomica con quella dell’orientamento politico. Vedremo se usciranno dei sondaggi e cosa diranno, sono convinto che l’idea di tassare i grandi patrimoni in questo momento possa essere accolta positivamente. L’anticomunismo non è più maggioranza».

Buon 161esimo compleanno classe operaia!

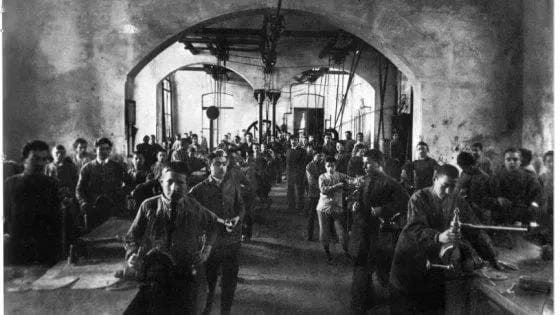

Bronzisti, cappellai, fornaciai, fornai, fabbri, ferrovieri, marmisti, muratori, nastrai, pettinai, sarti, scalpellini, tessitori di seta, tipografi. Eccola la classe operaia milanese di oltre 160 anni fa, lavoratori «di un’epoca che seppure ci appaia oggi remotissima, conserva un suo significato proprio per l’eccezionale contingenza in cui il crescere della città s’incrocia con la trasformazione sociale e politica in atto in Italia». Sembrano anche queste parole attuali e invece era il sindaco socialista Aldo Aniasi, nel 1970, a ricordare gli albori della working class ambrosiana.

Venticinque anni gloriosi, dal 1859 al 1882, di attivismo e originaria organizzazione tra lavoratori. Cominciano esattamente nell’autunno del 1859 quando «alcuni benemeriti cittadini» assieme ad un «gruppo di operai di provato patriottismo» decisero di formulare lo Statuto della primissima associazione generale di Mutuo soccorso degli operai di Milano e dintorni. La quale si costituì poi il 1° gennaio 1860, data simbolica che doveva segnare appunto un inizio, riunendo 2 mila iscritti. Milano ci arrivò in ritardo rispetto a Torino, l’altra capitale industriale, dove una mutua generale c’era già da dieci anni. Ma fu la scintilla della consapevolezza di esistere, prima ancora del sindacalismo, dei movimenti socialisti, anarchici e solo dopo, molto dopo, comunisti.

Il filone principale del primo associazionismo tra lavoratori fu quello patriottico perché le barricate risorgimentali del 1848 e 1849, con le famose Cinque Giornate, erano ancora un ricordo vivido. Dei 480 morti di quei giorni, ribelli contro l’invasore austriaco, ben 300 erano operai. Solo che i lavoratori erano esclusi dalla vita civica e politica. Alle prime elezioni municipali di Milano, gennaio 1860, su 184 mila abitanti ad avere diritto di voto furono solo 10 mila persone: bisognava avere un certo grado di istruzione e pagare più di 25 lire all’anno di imposte dirette. Fissato il prezzo del pane, il salario giornaliero di un lavoratore medio corrispondeva a 4 chili di pane; quello di una donna a due chili; quello di un ragazzo a un chilo. Con le giornate di lavoro che non duravano mai meno di 12 ore. I primi scioperi avverranno solo nel 1872, cominciato dai muratori e dai meccanici, poi via via si unirono gli altri.

«Noi crediamo che nessuna spica si miete se il germe non è stato deposto nella terra e innaffiato di sudore: e che ogni agitazione è sempre utile e feconda», si legge nell’opuscolo del “congresso delle società operaie in Milano” del 1879. Le associazioni di mutuo soccorso «si confrontavano con un capitalismo spesso brutale e disinteressato alle condizioni dei lavoratori – spiega Walter Galbusera, presidente della fondazione Anna Kuliscioff, istituto che raccoglie materiale anche di quegli anni - e perciò ricoprivano un ruolo enorme, non solo di tutela salariale, ad esempio le assenze per malattia e gli infortuni non erano retribuiti, ma anche di sostegno all’azione sindacale nei casi in cui le casse di resistenza coprivano parte del salario perduto quando c’era uno sciopero».

Sono una settantina le officine meccaniche e le fonderie, il tessile impiega 1.500 tessitori, 2.500 guantai, 4 mila calzolai, la Pirelli ha 700 operai; la piccola media e grande industria milanese conta in totale su 60 mila lavoratori. Intanto il 10 per cento dei bambini non va a scuola, chi invece ci va si ritrova stipato in 300 aule con 80 persone a classe. «Non abbiamo avuto abbastanza illusioni? Non ci siamo noi agitati per ottenere il diritto più naturale, quello d’essere cittadini non solo per dare i figli alla coscrizione, ma anche per prender parte, col voto, alla vita della nazionale di cui siam parte? Non ci siamo agitati per il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso? E che abbiamo ottenuto? Nulla! Sempre nulla», viene però detto al congresso operaio.

Le rivendicazioni non sono quindi più e solo per i miglioramenti salariali e per la riduzione dell’orario di lavoro, i lavoratori cominciano a pretendere una condizione e un protagonismo civile fino ad allora sconosciuto e per questo le utopie mazzoliniane lasciano il posto al socialismo. Così le associazioni mutualistiche rimasero indietro: «L’astensione da ogni attività politica e così il disinteressamento, il fatto di considerare l’operaio organizzato un animale apolitico e solo individualmente animale politico era conveniente ai padroni e ad ogni specie di loro difensori schietti o larvati, comprese le varie demagogie sociali e compresi i cosiddetti filantropi», scrisse Filippo Turati.

Nel 1882 nasce il Partito operaio. «È un pericolo prossimo, giacché è tutta una classe nuova e distinta che si ordina, si conta, si istruisce», annotò in un suo rapporto il questore. Il candidato a sindaco socialista Osvaldo Gnocchi-Viani, parlando al teatro Castelli, dirà: «Mi trovo alle spalle tutto ciò che tramonta: superstizioni, privilegi, tiare e corone; dinanzi a me sorge la scienza che si libera, il lavoro che si emancipa». Quelle elezioni saranno una cocente sconfitta: non sarà la fine della storia ma solo l’avvio di una lunga marcia di diritti e progresso sempre attuale.

(Questo articolo è stato pubblicato su Repubblica esattamente un anno fa)

Memorabilia #4

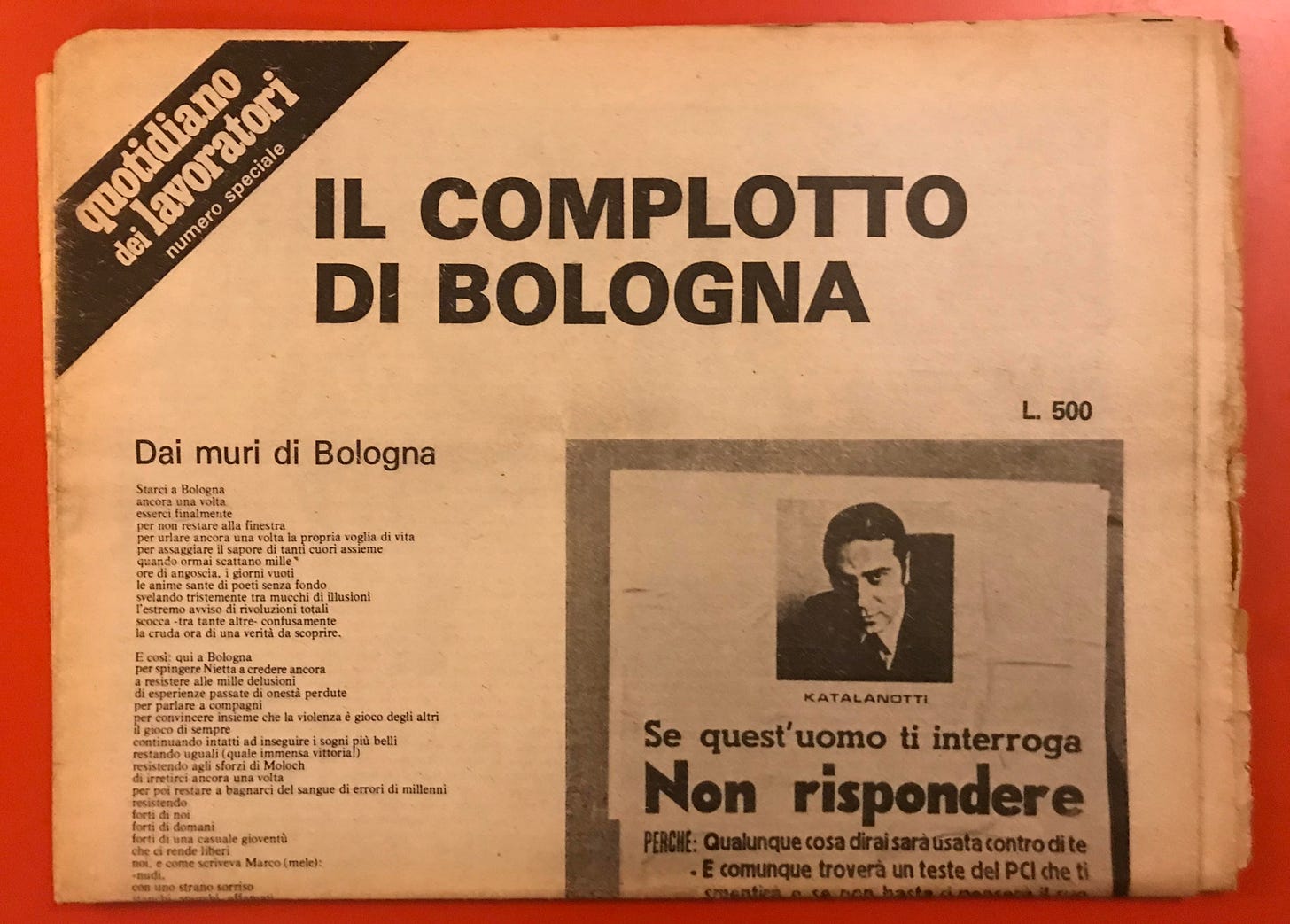

Tre giorni di convegno, al Palasport di Bologna, contro la repressione. Ma sarà la fine del movimento del ‘77, gioioso e cupo, nel torto e nella ragione della storia, dilaniato dalle profonde diversità di chi lo compone. Decine di migliaia di giovani arrivano nel capoluogo emiliano, città simbolo del potere comunista; il Pci, partito dei padri che non si parlano più coi figli, o viceversa, in senso metaforico e non solo, in una spirale di incomprensioni e contraddizioni a sinistra.

Al termine di quelle giornate il Quotidiano dei Lavoratori, che è organo di Avanguardia operaia e poi lo sarà di Democrazia proletaria, dedica uno speciale di 16 pagine uscito il 6 ottobre 1977.

La poesia pubblicata in prima pagina, e che trovate sotto (sì, l’ho copiata riga per riga…), mette insieme molte immagini che raccontano cosa fu quella esaltante e anche tragica stagione di lotta terminata in tanti casi nel peggiore dei modi: il riflusso, il terrorismo, l’eroina. Parafrasando alcuni versi: «Eccoci: guardiamoci in faccia - ma senza illusioni - sono solo tre giorni - e poi il nulla - che non sia un facile sparo».

“Dai muri di Bologna”

“Starci a Bologna

ancora una volta

esserci finalmente

per non restare alla finestra

per urlare ancora una volta la propria voglia di vita

per assaggiare il sapore di tanti cuori assieme

quando ormai scattano mille

ore di angoscia, i giorni vuoti

le anime sante di poeti senza fondo

svelando tristemente tra mucchi di illusioni

l’estremo avviso di rivoluzioni totali

scocca - tra tante altre - confusamente

la cruda ora di una verità da scoprire.

E così: qui a Bologna

per spingere Nietta a credere ancora

a resistere alle mille delusioni

di esperienze passate di onestà perdute

per parlare a compagni

per convincere insieme che la violenza è il gioco degli altri

il gioco di sempre

continuando intatti a seguire i sogni più belli

restando uguali (quale immensa vittoria!)

resistendo agli sforzi di Moloch

di irretirci ancora una volta

per poi restare a bagnarci del sangue di errori di millenni

resistendo

forti di noi

forti di domani

forti di una casuale gioventù

che ci rende liberi

noi, e come scriveva Marco (mele):

nudi,

con uno strano sorriso

stanchi, sporchi, affamati

noi, ci vorrà del tempo,

per inventare un’altra vita

ed intanto

grazie della

vostra indifferenza

perché ci fa

stelle!

e ci vorrà del tempo

(più di un’eternità)

per spegnerle ridendo

e intanto, insieme,

saremo al limite…

Trastevere…

oltrepassando il tempo

guardandoci in faccia - scrutandoci dentro

noi chi? Fuggiaschi del ‘68

hippies, compagni, sballati, radicali, lavoratori, studenti, sfruttati, emarginati, poeti, fuggiti di casa, pieni di vino e di droga, pieni di rabbiosa onestà, soli coerenti, cinici, mistici, autonomi, indiani, femministe, omosessuali, anarchici, libertari, rivoluzionari,

siamo tanti, siamo veri,

siamo gli unici a non aver tradito

i nostri ideali

eccoci: guardiamoci in faccia

ma senza illusioni

sono solo tre giorni

e poi il nulla

che non sia un facile sparo

a chiuderci in ghetti fatti dagli altri

quando potremo isolarci da soli

a costruire fatti e pensieri

per un mondo che prima o poi - per Dio - dovrà venire

quando saremo noi a soffrirne l’ansia delle fondamenta

e i nostri figli a crescere migliori

e i figli dei nostri figli a coglierne

i primi timidi frutti

quando i sistemi sarà chiaro che sono

gli uomini a costruirli

quando nessuno avrà diritto a chiamarci compagni

se non lo è fino in fondo

quando non vi sarà più posto

per falsità e compromessi

quando libertà e comunismo

non saranno più parole

quando anche

più oltre

quando uomini e donne finalmente

saranno liberi di tendere alla realizzazione di se stessi

all’ultima esplosione del corpo e della mente

di un’umanità ben più vicina al proprio scopo

ed al proprio - insondabile - mistero

e così via…

Bologna

io non so perché tutto questo

Bologna

vorrei darti quello che posso

queste quattro righe, il mio amore, la mia rabbia, la

mia solitudine, 10 anni di coerenza,

ho molti amici che mi aspettano qui

io spero di rivederne molti di loro

venuti da ogni parte

se ciò succede è segno che è l’ora

l’ora di dimostrare qualcosa

l’ora di costruire”

Arrivederci alla prossima settimana!