L'indiano metropolitano #11 - C'era una volta un'agile mangusta

Questo è un porto franco in zona rossa

Benritrovati in questo spazio! Intanto grazie ai 497 che ad oggi sono rimasti iscritti a L’indiano metropolitano, nonostante una certa inattività (gli impegni sono molti e il tempo meno di quel che servirebbe).

Newsletter numero 11

C’era una volta un’agile mangusta (bella storia!)

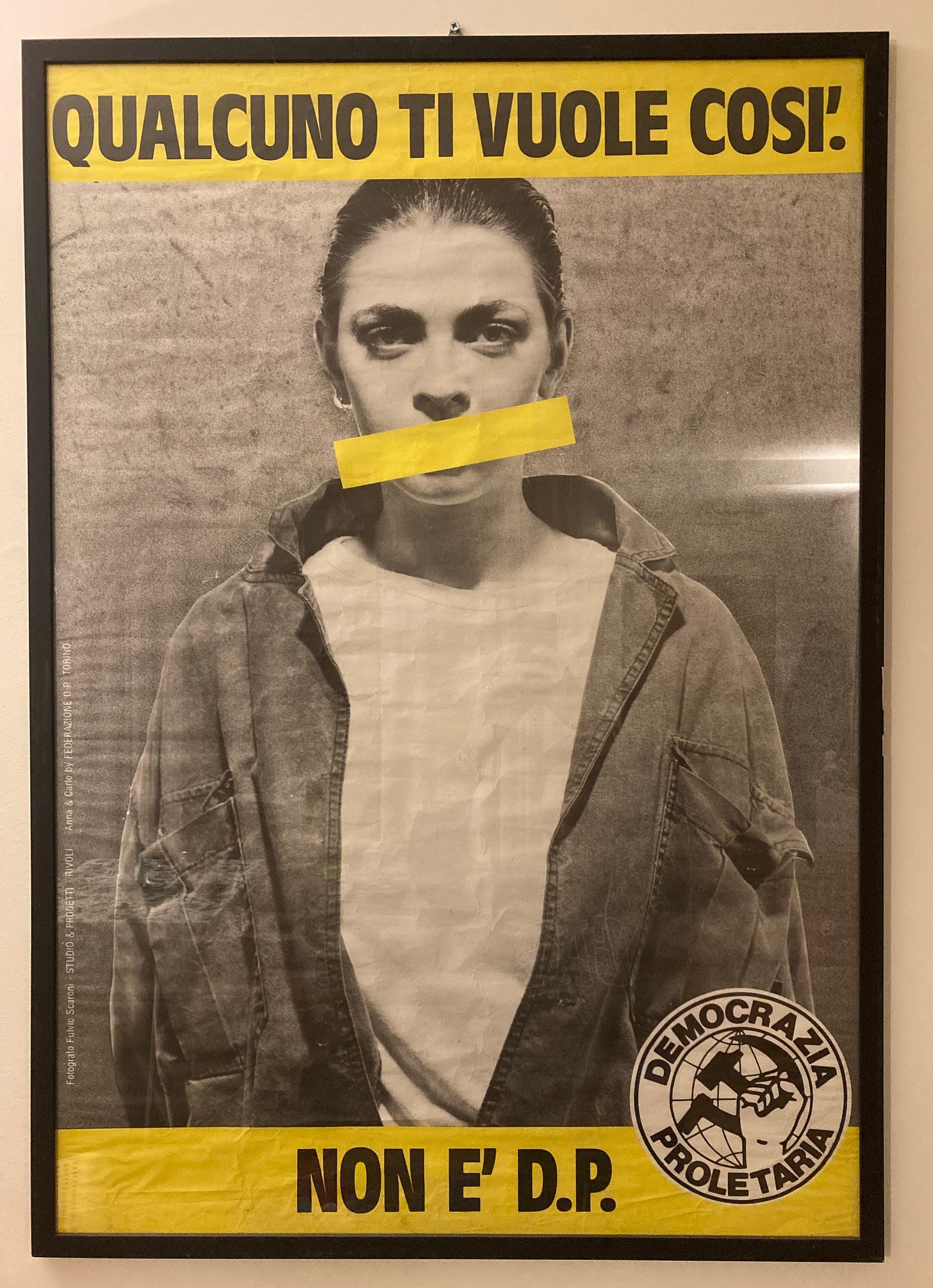

I movimenti in Parlamento: due legislature con Democrazia proletaria

Mai troppo studiata né celebrata a sinistra - sicuramente a torto, alla storia di Democrazia proletaria nei suoi anni di maggiore incisività nel dibattito, anche in termini di innovazione politica, Alfio Nicotra ha dedicato un bel libro, L’agile mangusta, Democrazia proletaria e gli anni Ottanta (edizioni Alegre).

Gli 80’s rappresentano il decennio terribile per la sinistra, non solo in Italia. Sono gli anni del riflusso, del ritorno alla vita privata di un’intera generazione dopo anni di lotte, qualche successo - come dimenticare lo Statuto dei lavoratori? - ma pure illusioni; la classe operaia vive la simbolica sconfitta della Fiat con la marcia dei 40 mila, e chissà se davvero furono 40 mila; qualcuno cede alla sirene del terrorismo, molti altri della droga. Nel mondo il ciclo socialdemocratico si interrompe, si impone l’egemonia neoliberale e caduto il Muro non avrà più alcun avversario, neanche sulla carta.

Ecco, Dp rappresenta il tentativo di tener vivo un pensiero radicale, saldamente ancorato al marxismo, critico con le degenerazioni staliniste e al contempo con quelle “opportuniste” di un Pci che si appresta a diventare anch’esso partito di sistema. Una agile mangusta, come da definizione di Mario Capanna, sveglia e svelta nel colpire il potere della Dc, più rapida e incisiva del pachidermico e ingessato Partito comunista.

In Dp però non c'è stato solo il comunismo: il primo vero pensiero autenticamente ambientalista è figlio delle riflessioni ed elaborazioni del piccolo partito, così pure il pacifismo e il femminismo, quest'ultimo eredità dei movimenti di emancipazione del Sessantotto e poi del Sessantasette; con innesti e contaminazioni provenienti dal cattolicesimo sociale. Nicotra, giornalista in forza alla Camera dei deputati, traduce il tutto da un punto di vista particolare: prendendo in esame il lavoro parlamentare fatto dalle piccole pattuglie di eletti demoproletari.

Ai tempi del proporzionale puro, si entrava in Parlamento con anche l’uno virgola - com’era il caso di Dp - e così centinaia di migliaia di voti (anche oltre mezzo milione) non restavano esclusi da una rappresentanza. «Un gruppo parlamentare che affrontava temi di frontiera e spesso in controtendenza rispetto a quel periodo storico», scrive Nicotra.

I sette deputati eletti nel 1983 lavorano con atti e proposte di tipo garantista per superare gli anni di piombo, contro la produzione bellica e l’inquinamento delle grandi industrie anche a costo di infrangere il tabù sviluppista della sinistra, affrontano il delicato tema della violenza sessuale, il superamento dei manicomi, le condizioni di vita nelle carceri, l’obiezione di coscienza contro la leva, il superamento del finanziamento pubblico ai partiti. Su quest’ultimo punto, allo stile di vita “francescano” dei propri eletti Dp ci crede davvero. Non si perde tempo nelle restituzioni: semplicemente lo stipendio è parametrato a quello di un quinto livello metalmeccanico, il resto va al partito. Il leader è Mario Capanna, figlio della grande stagione della contestazione milanese, con lui in aula ci sono Massimo Gorla, Franco Calamida, Edo Ronchi (che poi sarà ministro dell'Ambiente con il centrosinistra), Gianni Tamino, Franco Russo e Guido Pollice. Sono anni intensi: i missili a Comiso, Sigonella, il caso Sindona, la sconfitta al referendum sulla scala mobile, il disastro di Cernobyl che dà una bella spinta alla prima vittoria referendaria contro il nucleare, promosso proprio da Dp e radicali. Dopo le elezioni del 1987 la pattuglia si accresce: oltre alle conferme di Capanna, Russo, Ronchi, Tamino e Pollice come senatore, entrano Patrizia Arnaboldi, Bianca Guidetti Serra, Giovanni Russo Spena, Luigi Cipriani. Il comico Paolo Villaggio si era candidato e per un soffio non venne eletto.

Al congresso di Palermo dell’87 nelle tesi congressuali viene spiegato - ed è incredibile come la riflessione possa essere riproposta senza cambiare poi molto - che «il capitalismo storicamente pretende di presentarsi come ininterrotto promotore del progresso scientifico e tecnologico del benessere. Oggi invece è sempre più netta la contraddizione fra le potenzialità di sviluppo scientifico e tecnologico, che potrebbe offrire nuove e grandi possibilità di liberazione dal bisogno, di uguaglianza e di democrazia, e la determinazione capitalistica della scienza e della tecnologia, che comporta rischi crescenti di olocausto e di eccidio: per cui il dilemma del nostro futuro sembra essere fra il bruciare nel fuoco nucleare o soffocare nei nostri rifiuti, a meno della liberazione dell’umanità dal capitalismo, ossia dalla riappropriazione da parte della società del dominio su se stessa».

Solo che poi ci sarà la scissione, perché un pezzo di Dp darà vita ai verdi arcobaleno assieme ai radicali, un altro confluirà infine - con «malinconico entusiasmo», disse il segretario Giovanni Russo Spena all'atto di sciogliemento nel 1991 - in Rifondazione comunista, nata nel frattempo dopo la fine del Pci.

«Portare il conflitto e i movimenti sociali nelle istituzioni era la mission che Dp si proponeva - scrive in chiusura Nicotra - Nella IX e X legislatura fu questo il filo rosso che caratterizzò l'imponente attività del gruppo parlamentare. Se sul versante dei nuovi movimenti (pacifista, ambientalista e delle donne) la traduzione istituzionale ottenne un grande ascolto e indirizzò anche l’attività legislativa e l’agenda parlamentare, su quello del movimento operaio classico si registrano le sconfitte e gli arretramenti più significative». Ma, è la conclusione dell’autore e che personalmente mi sento di condividere appieno, «quel che non può andare disperso ed è estremamente attuale è la curiosità del mondo e l’irriducibilità ad accettare un esistente basato sulle ingiustizie».

Allora come adesso rimane di sfondo la grande domanda: sul perché aver anticipato sensibilità poi diventate collettive, avere contestato un modello consociativo di gestione del potere che poi sarebbe venuto giù con Tangentopoli, avere rifiutato il modello del “socialismo reale” ben prima del crollo del muro, non essersi mai arricchiti nel proprio far politica, ecco, come tutto questo non si sia mai trasformato in un reale, radicato e ampio consenso elettorale. Ad avere una risposta…

Ps. I vecchi manifesti qui sopra allegati sono orgogliosamente appesi a casa mia

Ps2. Alla storia di Democrazia proletaria dedicai un saggio ormai dieci anni fa, Gli ultimi mohicani. A tal proposito consiglio sicuramente il lavoro dello storico William Gambetta per Punto Rosso, lo trovate qui

Arrivederci alla prossima newsletter!