L'indiano metropolitano #1 - Gli zarri, il Leoncavallo e Claudio Villa per il Pci

Questo è un porto franco in zona rossa

Perché qui?

Per parlare e far parlare di sinistra e socialismo, conflitti, lavoro e movimenti, passato, presente & futuro. Senza appesantire troppo - cosa non facile quando il tema è la politica - e sfruttando il lato positivo della “rete”: cioè avere ampi margini di libertà, anche solo nella scelta degli argomenti.

Indiano metropolitano invece è un richiamo al ‘77, qui trovate qualche dettaglio in più.

Come funziona?

L’idea è quella di mantenere una cadenza settimanale, inviando di volta in volta agli iscritti almeno tre contenuti di natura giornalistica. Non costa niente e l’iscrizione non vi ingolferà la casella di posta elettronica. Consigli e segnalazioni sono ben accetti, basta rispondere alla mia mail (devo affinare la conoscenza tecnica del mezzo newsletter, quindi siate pazienti: anche in questo caso, i consigli sono graditi).

Newsletter numero 1

La rivolta degli zarri

Una storia del Leoncavallo, 40 (anzi 45) anni dopo

Memorabilia: Claudio Villa per il Pci

La rivolta degli zarri

(Questa mia riflessione di pochi giorni fa sugli scontri di piazza avvenuti a Napoli, Milano, Torino e Roma contro le ordinanze di chiusura di locali e attività a causa del coronavirus è stata pubblicata anche sul sito della Fondazione Feltrinelli)

Spiegando al cronista in cerca di informazioni sul chi fossero le persone che a Milano, cogliendo i più di sorpresa, erano scese in piazza per manifestare contro il “coprifuoco” – 28 fermati, un tram danneggiato, una molotov lanciata contro una macchina della polizia locale, petardi e fumogeni – un anarchico di decennale militanza l’ha riassunta così: «È stata la rivolta degli zarri». Lui in piazza non c’era né gli era arrivata la notizia dell’imminente manifestazione. In strada c’erano andati soggetti fuori da ogni radar del passato. Né destra, né sinistra, né sopra, né sotto, nessuno alla guida e nessuno a tirarne i fili. Quella di Milano, di Roma, di Napoli, di Torino: che piazze sono quindi? Espressione di una generica rabbia a parte, cosa vogliono? Come? Perché? Il tentativo di categorizzarle secondo i canoni classici (“centri sociali”, “anarchici”, “estrema destra”, “forconi” e così via) è frutto di un riflesso condizionato, della umana necessità di prendere una posizione: erano i buoni oppure i cattivi?

La prima caratteristica generale di questi riot è il modello di convocazione. Nessuna sigla, nessun manifesto, nessuna bandiera, nessuna vera chiamata pubblica, nessuna preparazione. Banalissimi inviti alla protesta che corrono in chat, su Telegram, su Whatsapp, di smartphone in smartphone. Nessuna piattaforma rivendicativa.

Protesta, punto. Pre-politica, individuale, di natura squisitamente estetica. Scendo in strada, urlo la mia incazzatura, mimo lo scontro, torno a casa.

Nel caso di Milano, sono riecheggiati tre soli slogan da stadio: «Libertà, libertà»; «Conte, Conte, vaffanculo»; «Conte, Conte, figlio di puttana». Ragazzi giovanissimi, in maggioranza maschi, molti italiani di seconda generazione. I fermati: praticamente tutti con precedenti e non di natura politica, ma di piccola criminalità di strada. Nel caso di Napoli, invece, lì si è detto di infiltrazioni della camorra, di un moto non spontaneo ma pilotato da ambienti ben precisi, non certo interessati alla politica. Erano quindi i cattivi? Basta questo per ridurre tutti al rango di teppa?

Se il ribellismo di una notte appare quindi incardinabile come fenomeno estemporaneo, una fiammata a sé che nasce e muore nell’arco di una serata, di concreto, reale e massiccio c’è invece un ancora inespresso ma crescente disagio sociale che la pandemia finirà giocoforza per acuire.

Restando a Milano: dopo due mesi di blocco della città nella scorsa primavera, la cartina della diffusione del COVID-19 elaborata dalla locale Ats consegnava l’immagine perfetta del doppio volto della metropoli. Protetta di fronte a ogni intemperie nel centro, come se la ricchezza mettesse al riparo da qualsiasi malattia. Fragile, in balia degli eventi e della malattia, nelle zone periferiche, quelle oscurate dalle cronache se non per fatti di nera perché non funzionali alla narrazione della città-stato modello economico. La cartina spiegava che in proporzione ci si ammalava di più nei quartieri popolari, sessanta metri quadrati in quattro o cinque e altro che balconi o terrazze o case al mare; e altro che il medico amico anche solo per capire come muoversi nella giungla della sanità pubblica ingolfata – ma chi lo conosce un medico?

A fronte di dati macroeconomici che avevano trasformato la Milano pre-covid nel piccolo sogno americano di milioni di italiani, unico luogo dal respiro internazionale di un Paese in piena “regressione sovranista”, tolto il filtro di Instagram Milano era anche altro: una città dove al proprio interno aumentavano le disuguaglianze, di reddito, di patrimonio e di opportunità; una città dove il lavoro era sempre più frammentato e precario per decine di migliaia di camerieri, riders e finte partite iva; una città dove la questione ambientale si riduceva troppo spesso a operazioni pubblicitarie e dove il prezzo del “place to be” era un’aria che ammorbava i polmoni specie di chi viveva lontano dalla monitorata Area C. Ecco, questo era il prima, ma

l’oggi e il domani appaiono molto peggio, dove resteranno solo i riders (malpagati come prima) mentre camerieri e finte partita Iva rimarranno disoccupati.

Chi ieri era ai margini, a osservare fuori dalla vetrina, già oggi si ritrova escluso: in vetrina non c’è neanche più nulla. Finite le week, interrotto il turismo, spente le luci della sera, rimane l’esclusione, non semplicemente di natura economica, ma anche culturale, di relazioni, di legami. Incardinarla o cavalcarla politicamente stavolta sarà doppiamente difficile per chiunque. Basteranno le intemerate contro i migranti della destra, specie se poi gli esclusi sono magari figli di quegli immigrati? Funzioneranno i “vaffanculo”, ora che i vaffanculo si sono fatti governo e doppiopetto?

Le contraddizioni sono numerose e gli ultimi tentativi di “egemonia” da sinistra sono ormai lontani nel tempo. Ma nel suo ultimo libro – Dominio (Feltrinelli 2020) – arrivando alle conclusioni Marco D’Eramo riflette che «è ora di ricordare che nulla di buono fu mai ottenuto dalla società senza un conflitto, senza una lotta, senza un’insurrezione, senza una rivolta dei dominati contro i dominanti, degli ignobili contro i nobili».

Gli zarri sono forse ignobili, ma sono di sicuro dei dominati. Esattamente come lo siamo noi.

Una storia del Leoncavallo, 40 (anzi 45) anni dopo

Ho scritto questo articolo su “Repubblica” cinque anni fa quasi esatti (27 settembre 2015). Lo ripropongo lo stesso anche perché, nonostante in questo lasso di tempo sia accaduto di tutto nel mondo, oggi come nel 2015 lo stato di salute dei movimenti non è dei migliori.

I “randagi”, come li chiamava l’allora sindaco della Lega Marco Formentini, sono cresciuti. E come si cambia, per non morire. I “randagi” dovevano sparire dalla faccia di Milano - prometteva Formentini - e invece sono sempre lì. Diversi eppure gli stessi: «Antifascismo, solidarietà, mutualismo, autogestione: la radicalità di un pensiero alternativo non cambia», assicurano seduti a un tavolo da bar Matteo, Elisa e Paolo («i cognomi sono superflui»).

Il Leoncavallo compie 40 anni, esattamente il 18 ottobre. Il 1975 sembra lontano, così come il Casoretto, dove avvenne la prima occupazione di una ex fabbrica farmaceutica, tre edifici per un totale di 3.600 metri quadrati. A metter su quello che è diventato il centro sociale più famoso d’Italia c’erano gli studenti, il comitato di quartiere, i primi indiani metropolitani, militanti di Avanguardia operaia. Fausto e Jaio erano ancora vivi mentre Gianfranco Manfredi avrebbe cantato che la felicità «sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta». Oggi il Leoncavallo spa (“spazio pubblico autogestito”) si trova a due chilometri e mezzo di distanza dalla prima casa del Casoretto, dopo il trasloco forzato in via Watteau. Lo spazio si è triplicato, l’identità si è fatta ancor più multiforme, c’è stato un lento processo di istituzionalizzazione, «però tecnicamente restiamo degli occupanti abusivi», sottolinea Paolo, attivista da inizio anni Duemila.

Ricordare la storia del centro è un percorso degno di un film - epico o meno, dipende dai punti di vista - «ma ormai siamo dentro la storia di Milano, siamo un bene pubblico della città, il centro non è una cosa nostra, è di tutti», aggiunge Matteo, anche lui “randagio” di seconda generazione: si unì al centro sociale nel 1989, l’anno del primo sgombero tentato e dei passamontagna sui tetti per resistere.

L’attualità dice che, nonostante la presenza di un sindaco “amico” come Giuliano Pisapia, alla fine a Palazzo Marino la delibera per sanare a livello giuridico il Leoncavallo non è arrivata nemmeno in Consiglio comunale. Il Comune voleva proporre uno scambio d’aree con i proprietari dell’area (i Cabassi) ma non si è fatto in tempo, per così dire. «Restiamo comunque dentro al percorso che portò all’elezione di Pisapia nel 2011, anche se siamo coscienti dei limiti nella sua azione di governo. Vogliamo fungere da stimolo, senza chiedere scambi a nessuno», sottolinea sempre Matteo.

Lo storico (ex) portavoce del Leonka, Daniele Farina, è deputato con Sinistra, ecologia e libertà. «Il Leoncavallo ha seguito la società nelle sue trasformazioni, dal mondo del lavoro alla morale e al senso comune. Cercando di stare sempre un passo avanti rispetto a queste trasformazioni», ragiona. Il primo contatto vero con la politica dentro il palazzo avvenne nel 1998: Luca Ghezzi candidato come indipendente per Rifondazione, senza conquistare il seggio però (il manifesto elettorale chiedeva: “Mandereste un teppista in Parlamento? Noi sì”). Molte parole restano quelle di sempre: la lotta contro la repressione - in parecchi negli anni passati sono stati denunciati e condannati per il reato di “grida sediziose” - l’attenzione ai temi antiproibizionisti, la ricerca della democrazia diretta nella scelte politiche e in quelle organizzative e che riguardano le numerose attività del centro. Che spaziano a 360 gradi: i concerti, certo, ma anche la serigrafia, i corsi di fotografia e di lingue, il laboratorio teatrale, la ciclofficina, la radio, l’accoglienza per i migranti e i senzatetto.

I cicli di vita del Leoncavallo sono stati un po’ come le montagne russe, alti e bassi, drammi ed entusiasmi. Il 1977, l’Autonomia, gli ultimi sussulti rivoluzionari; il riflusso di inizio anni ’80, fra ritorno al privato ed eroina; le battaglie contro il nucleare e l’organizzazione dei festival a Parco Lambro, dai contromondiali del ’90 all’antileghismo del 1991; Mani Pulite e la vittoria del Carroccio che prese di mira i “teppisti della politica”, con Umberto Bossi che addirittura accusò i leoncavallini di aver messo le bombe di mafia (dichiarazione che gli costò condanna e risarcimento milionario); i social forum di fine anni ’90, la scoperta dello zapatismo e Genova 2001 con la morte di Carlo Giuliani a chiudere anche quella fase. Che forse, a dire il vero, non si è mai più riaperta.

Gli scontri di piazza sono un ricordo lontano («I compagni stanno sfondando… spranghe e colpi di bastone, la polizia sta retrocedendo!», fu la concitata radiocronaca di Radio Popolare del 10 settembre 1994), così come la retorica un po’ guerrigliera ancora in voga in alcuni ambienti dell’ultrasinistra. Per dire, qui parlare del 1° Maggio scorso, della manifestazione No Expo finita con le macchine in fiamme, è riaprire una ferita. Vi siete “moderati”? «Esprimiamo ancora un’idea diversa, controcorrente, dal basso. Non crediamo che essere rivoluzionari si misuri con l’utilizzo o meno della forza», risponde Elisa, militante dal 1991. E però, «è vero che in un certo senso c’è stato un mercato che ti ha sussunto. Qui dentro si sono formati linguaggi e stili di vita che sono diventati di massa, dall’hip hop ai writers», chiosa Matteo. Si cambia sì, ma per non morire.

Memorabilia #1

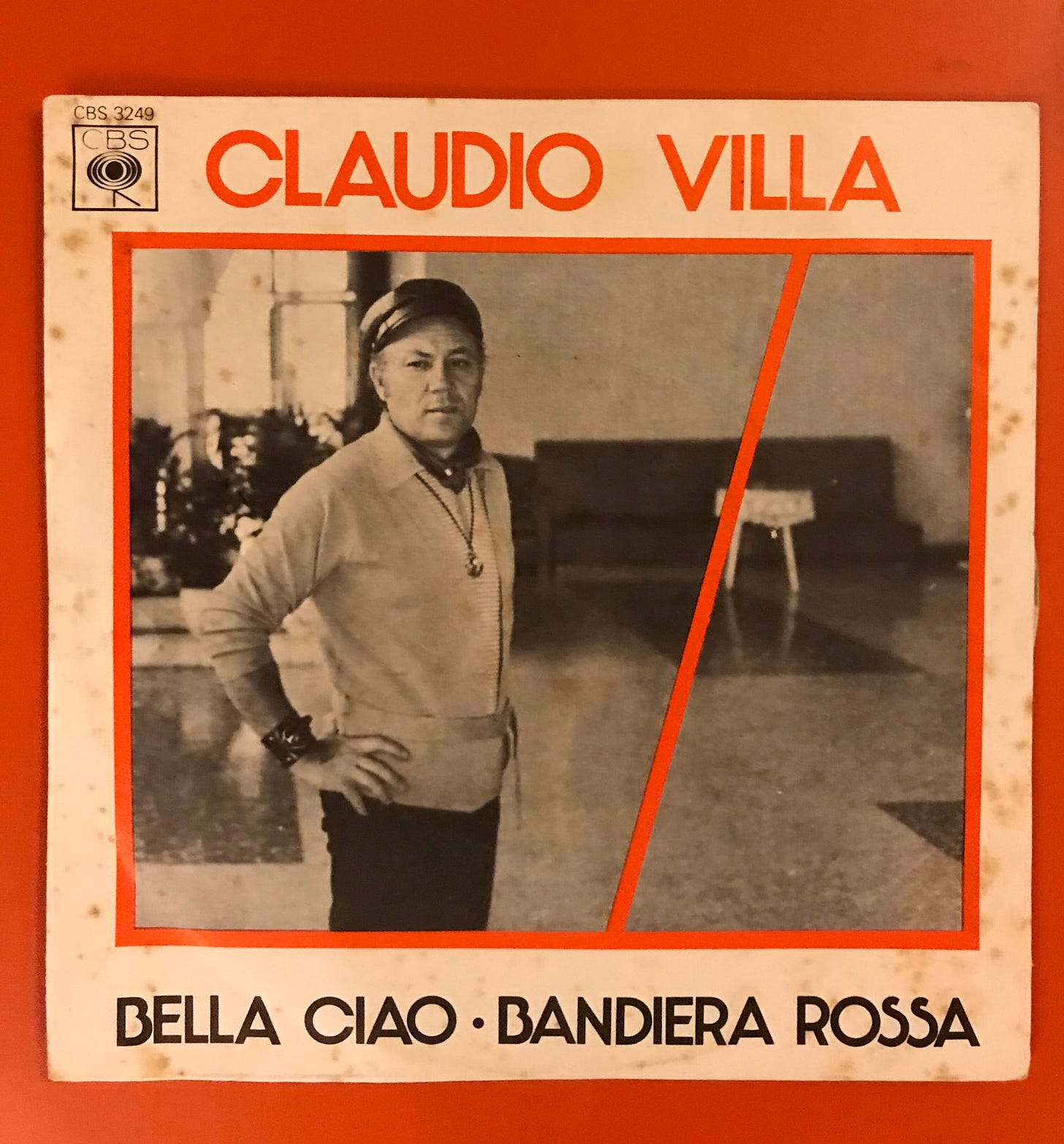

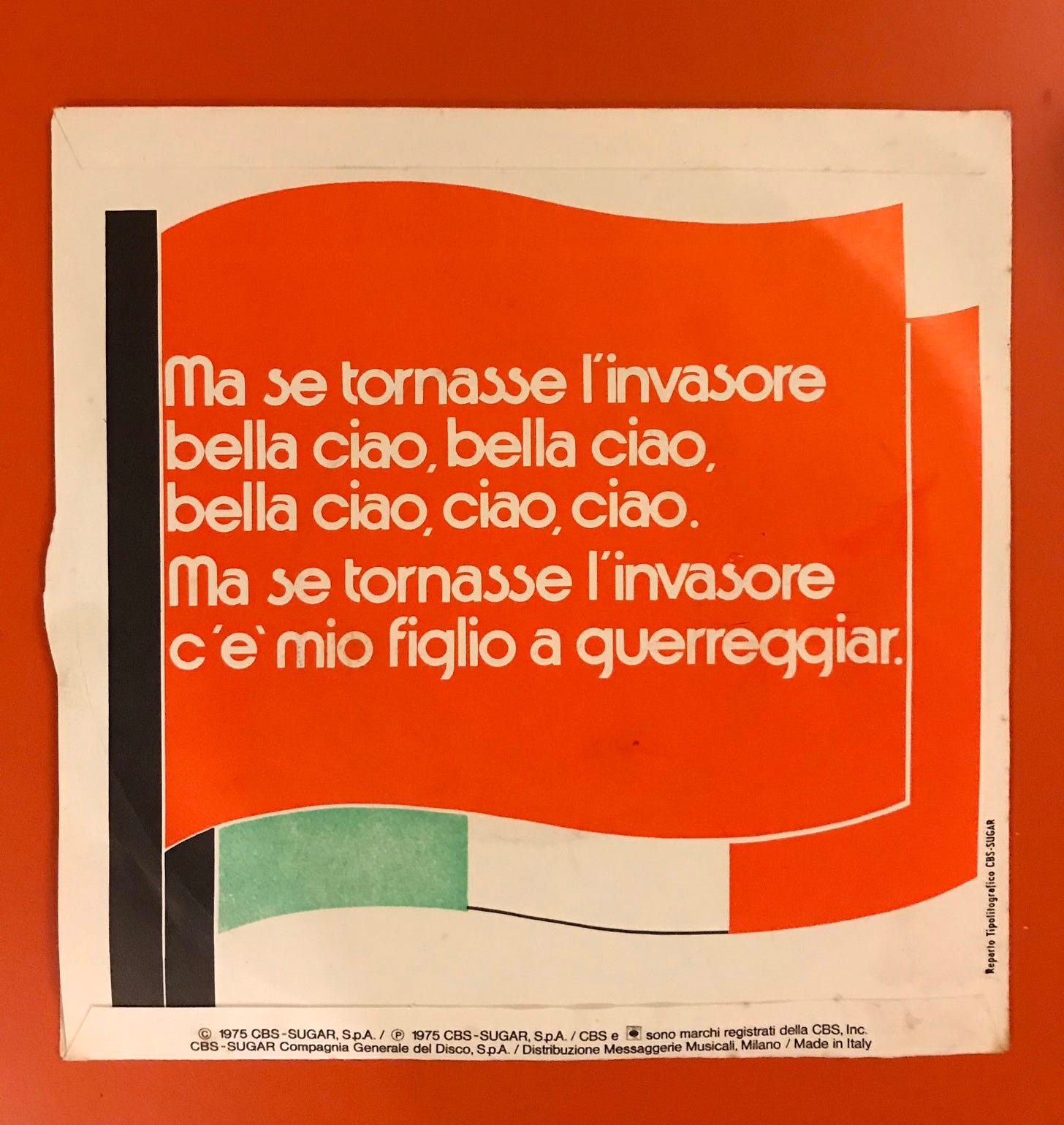

Non credo se ne trovino molte copie in giro, mi è saltata fuori dagli scatoloni di un trasloco di qualche mese fa, oggetto di famiglia.

©CBS-SUGAR SpA 1975, si legge piccolo, in fondo, sul retro. Un cantante all’epoca famosissimo, adorato dal pubblico, che presta la sua voce per il Pci: tutta la faccenda, che oggi parrebbe sorprendente, mi ha fatto pensare al concetto di egemonia, che i comunisti di allora sapevano evidentemente maneggiare con una certa capacità: a sinistra “popolo” non era ancora una parola temuta, né un soggetto oscuro sul quale interrogarsi il giorno dopo del voto.

Arrivederci alla prossima settimana!